ESGライブラリ

気候変動

基本的な考え方

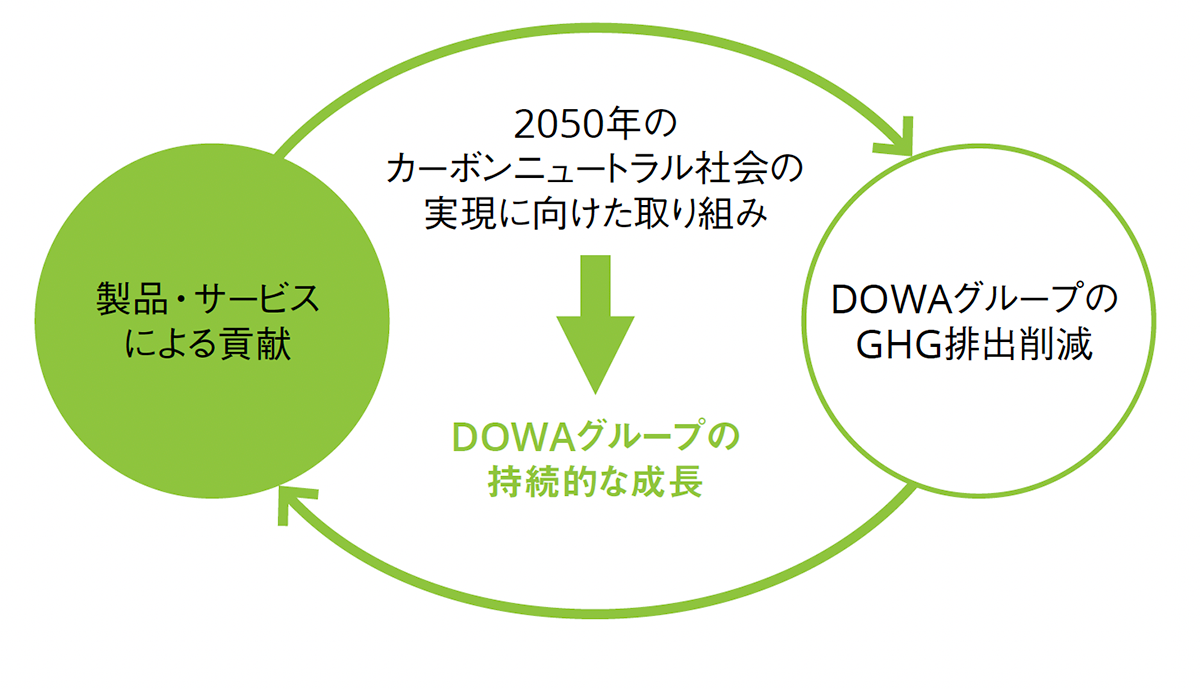

気候変動は、世界中のあらゆる産業や人々が直面する重大な社会課題です。DOWAグループは、地球温暖化が進む足元の状況を踏まえ、2021年8月に気候変動対応方針を策定しております。当社グループは、リスク低減と機会獲得の両面から気候変動への対応を進めています。当社のGHG排出削減と、社会の気候変動対策に貢献する製品・サービスの創出・拡大の両輪で気候変動対応に取り組むことで、DOWAグループの持続的な成長につなげ、2050年のカーボンニュートラル社会の実現を目指します。

TCFD提言にもとづく開示

2022年度からスタートした「中期計画2024」においては、気候変動対応を重要課題(マテリアリティ)の一つとし、全社の推進体制を整え、2050年までのカーボンニュートラル実現を目指した活動を推進しています。2022年2月には、TCFD提言に賛同することにより、改めて気候変動への対応姿勢をグループ内外に示しました。また、TCFD提言のフレームワークに基づき、シナリオ分析および気候変動に起因するビジネス上のリスク・機会の整理等を進め、同年5月にこれらを取りまとめた「TCFDレポート」を発行しました。

ガバナンス

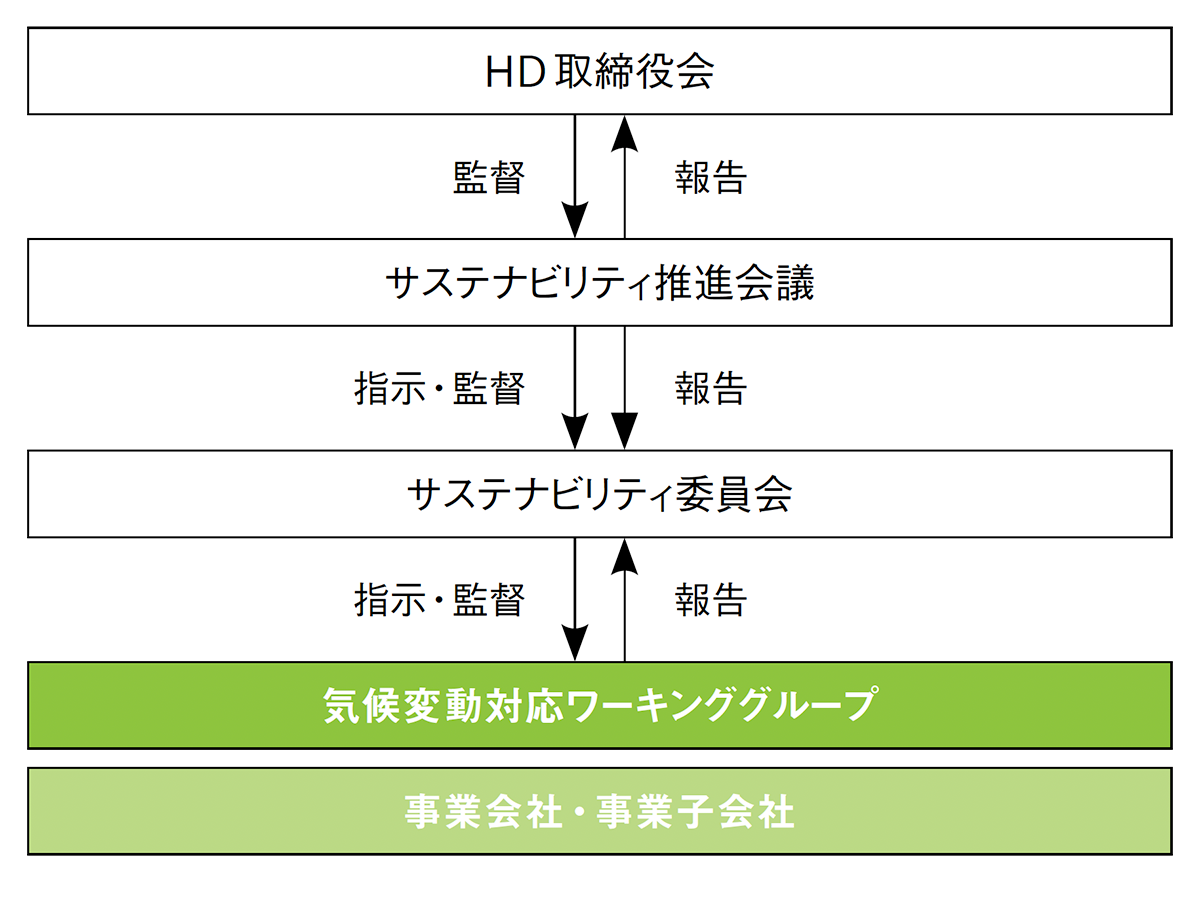

DOWAグループでは、気候変動対応をはじめとするサステナビリティ活動を強化するため、代表取締役社長を議長とする「サステナビリティ推進会議」と、その傘下に経営企画担当役員を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置しています。サステナビリティ委員会では、グループ横断的な視点から気候変動に起因するリスク・機会の特定・評価を行い、取り組み方針や目標、対応策を検討・立案し、重要なリスク・機会とともに、サステナビリティ推進会議に報告します。気候変動問題に関するリスク・機会の管理については、サステナビリティ推進会議で審議し、経営上のリスク・機会に関わる重要事項については取締役会に付議・報告します。同会議より付議・報告を受けた取締役会では気候変動に 係る課題を共有し、目標管理や課題解決に向けた議論を行います。

また、気候変動への対応を具体的に推進する組織として、事業会社や技術部門(HD技術部、DOWAテクノロジー)などの実務者を主体とする「気候変動対応ワーキンググループ」を設置し、温室効果ガス(GHG)排出削減計画やモニタリングの仕組みづくりなどの取り組みを推進しています。

戦略

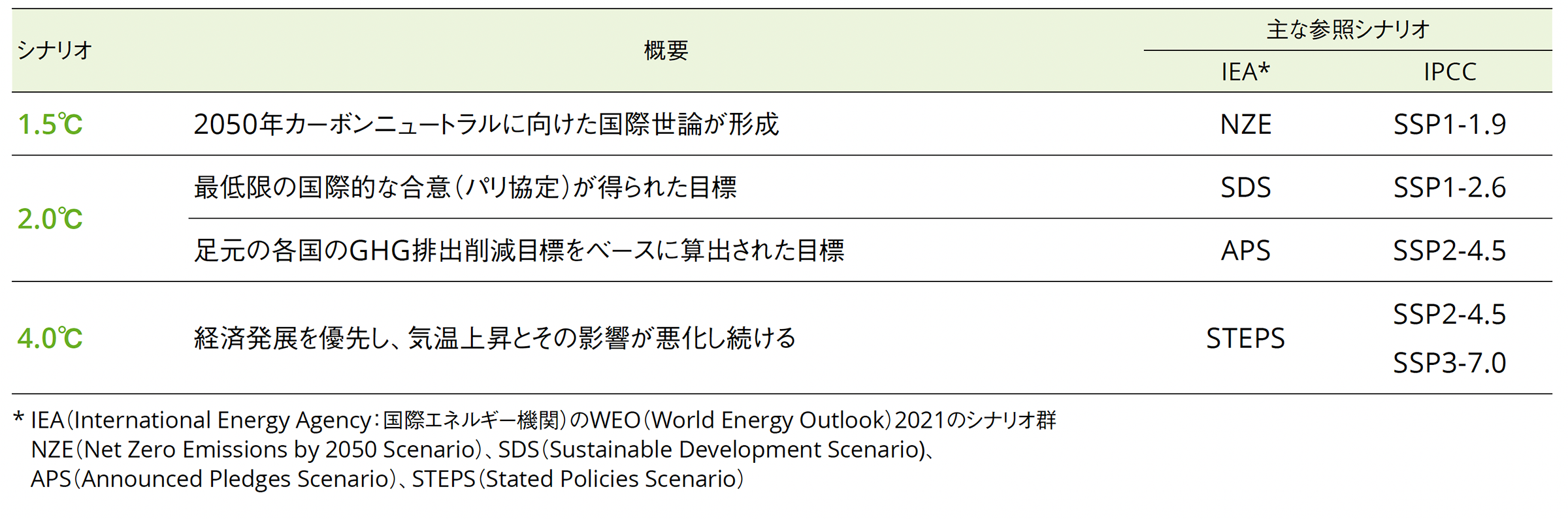

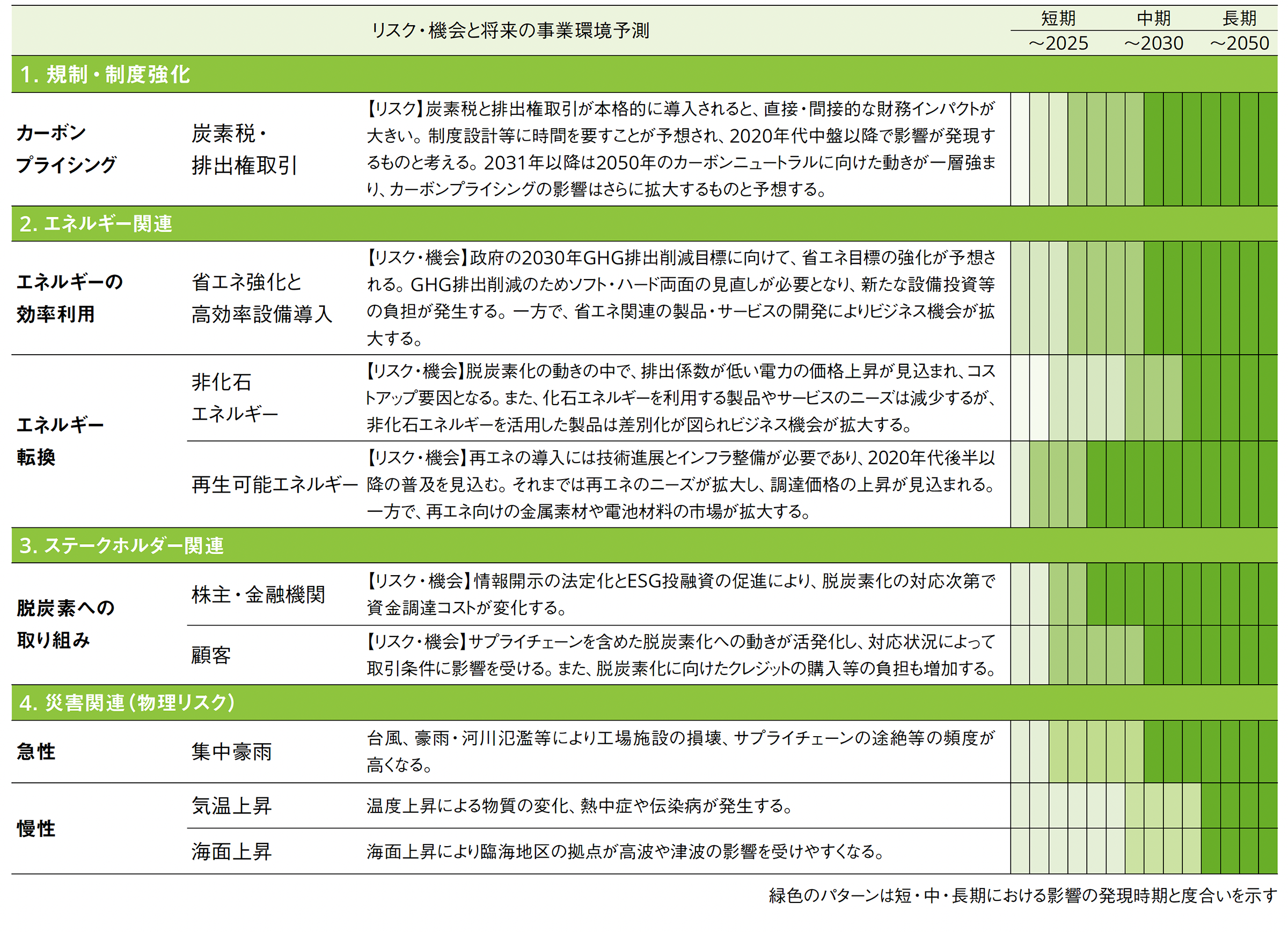

2021年度には、DOWAグループのGHG総排出量の95%以上を占める国内事業を対象にシナリオ分析を行い、気候変動に起因するビジネス上のリスクおよび機会について整理しました。将来に対する予測は不確実性が高く分析が難しいことから、1.5℃から4℃の複数のシナリオを参照して検討を行いました。また、短期(~2025年)、中期(~2030年)、長期(~2050年)の時間軸により、気候変動関連のリスクと機会の特定、分析、評価を行いました。

参照したシナリオ

リスク・機会と事業環境予測

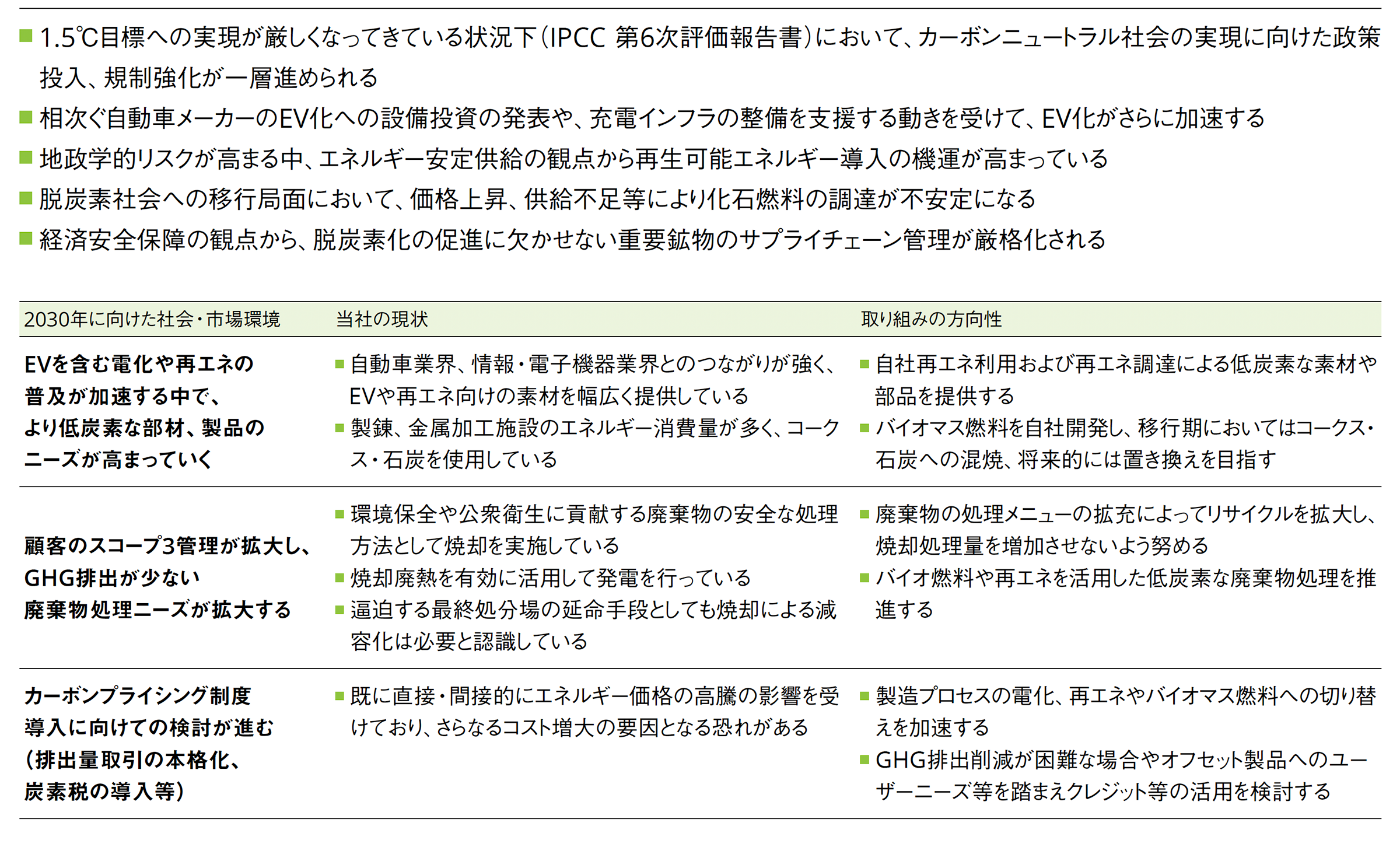

2023年現在の状況整理

2022年度下期より、気候変動対応の中期的な施策の具体性を高めるとともに、2030年までの予測精度を上げることを目的として、TCFDのシナリオ分析をベースとした社会環境と当社事業について、改めて状況整理を行いました。

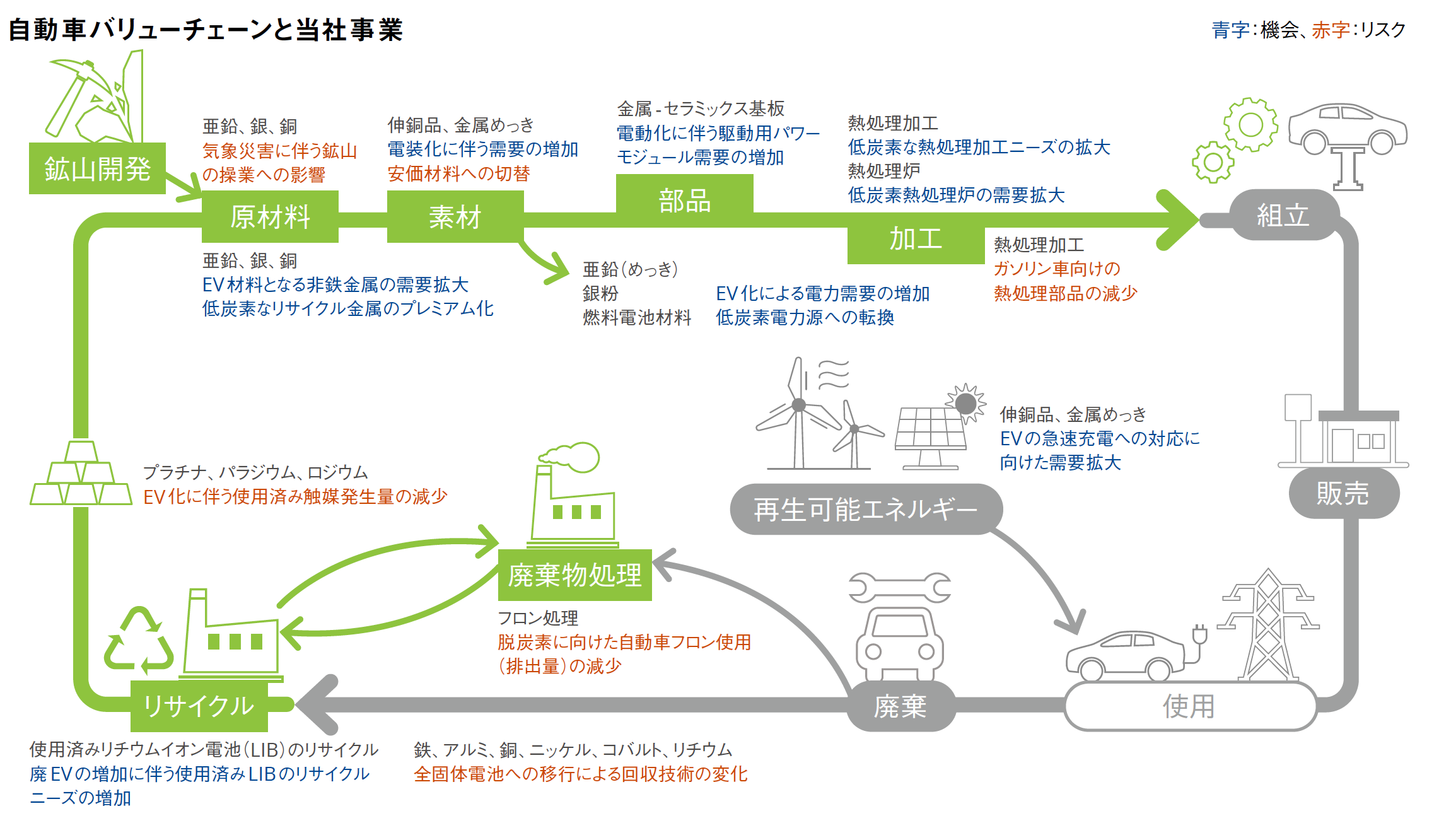

特に注目すべき市場

気候変動によるDOWAグループへの影響を幅広く整理し、当社の主要事業への関わりが深く、特に影響が大きいと考えられる自動車市場について検討を行いました。今後のEV化の拡大による自動車市場の変化についてバリューチェーンの視点から分析し、下図の通り当社事業の機会とリスクについて整理を行いました。

リスク管理

当社はリスクマネジメントをマテリアリティの一つと位置づけ、事業活動を通じて発生する様々なリスクを適切に管理し、その低減を図る体制を整備することで、リスクマネジメントの充実に努めています。気候変動に関するリスク管理は、グループ全体のリスク管理に統合されています。

指標と目標

当社グループは、2050年までにカーボンニュートラルを目指すとともに、気候変動対応の取り組みをグループの持続的な成長に結びつけるため、2030年度の中間目標である当社グループの「GHG排出削減目標」に加え、新たに「製品・サービスによる貢献目標」を設定しました。

長期目標

DOWAグループは、2050年までにカーボンニュートラルの達成を目指します。

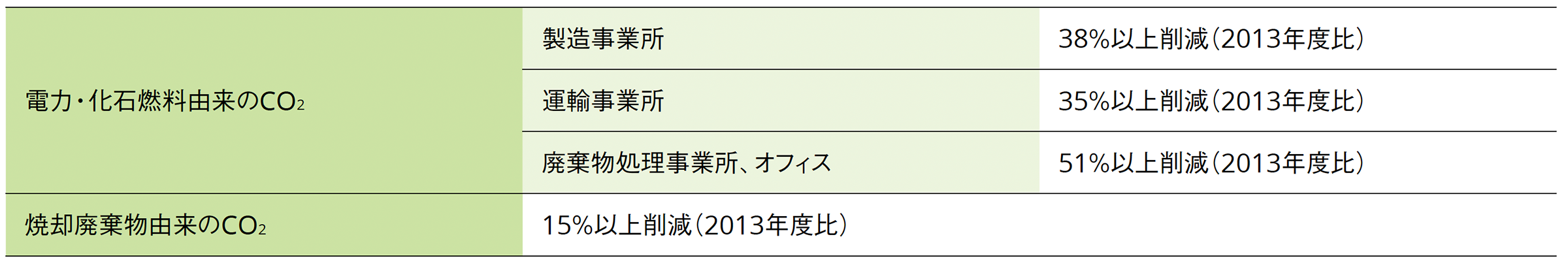

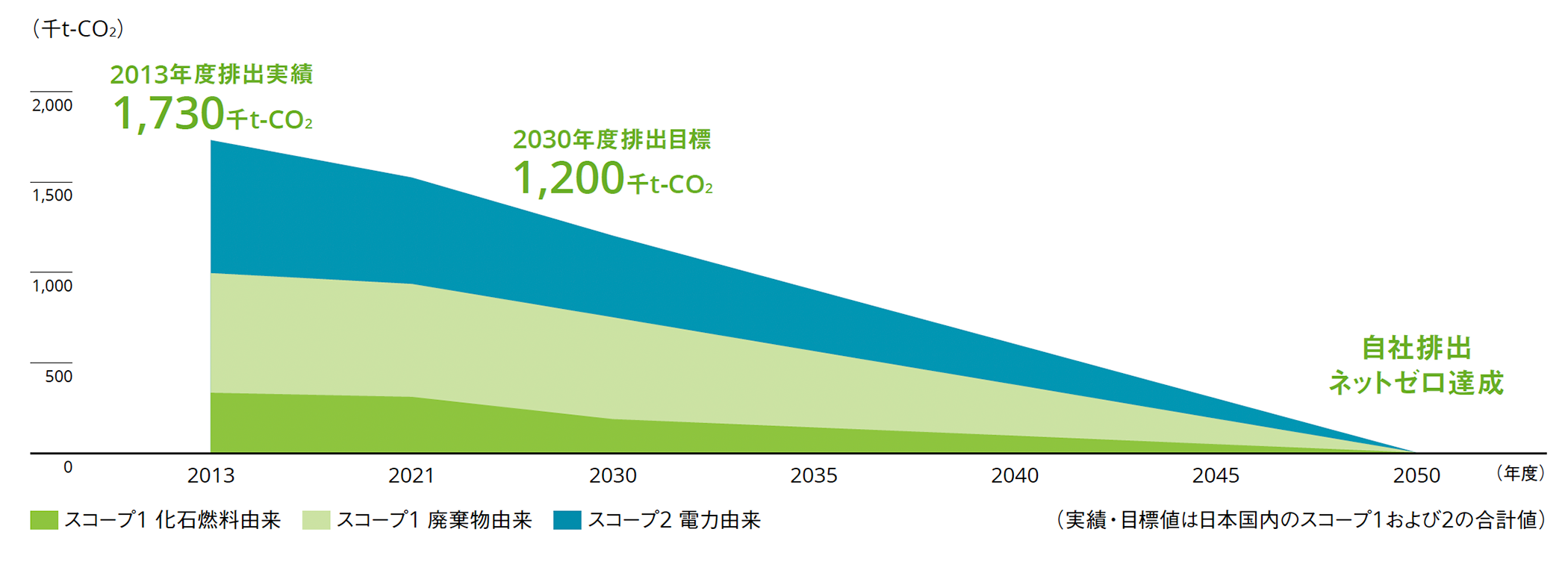

GHG排出削減目標

当社グループは、2050年までにカーボンニュートラルを目指すとともに、その通過点として2030年度までの中間目標を設定しており、日本国内で排出するスコープ1および2のGHG排出量を、2013年度比で下表の通り、削減することを目指しています。本目標は、日本政府が掲げる「2030年度において温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す」ために策定された「地球温暖化対策計画」(*)の区分ごとの目標を採用しました。なお、スコープ3のGHG排出量については実態把握を進めており、今後は目標への取り入れについても検討を行います。

(*)地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画(令和3年10月22日閣議決定)

2030年度のGHG排出量の削減目標

※本目標は、当社グループが日本国内で排出するスコープ1および2のGHG排出量(CO2換算)を示すクレジット等の活用による削減量を含む

当社グループは上記の削減目標を踏まえ、2030年度の排出目標を1,200千t-CO2と定めました。今後、社会動向や技術革新等の変化を注視し、中長期の視点でさらなる削減に取り組んでいきます。

なお、海外事業所のGHG排出量については本目標の対象としていませんが、立地国の状況の把握やモニタリングを進めながら、目標設定の検討を行います。また、GHGの排出・削減状況については引き続きモニタリングを実施し、脱炭素に向けた国内外の政策動向や社会経済情勢等を考慮のうえ、必要と判断した場合には目標の見直しを行うことがあります。

製品・サービスによる貢献目標「DOWAグリーンアクション」

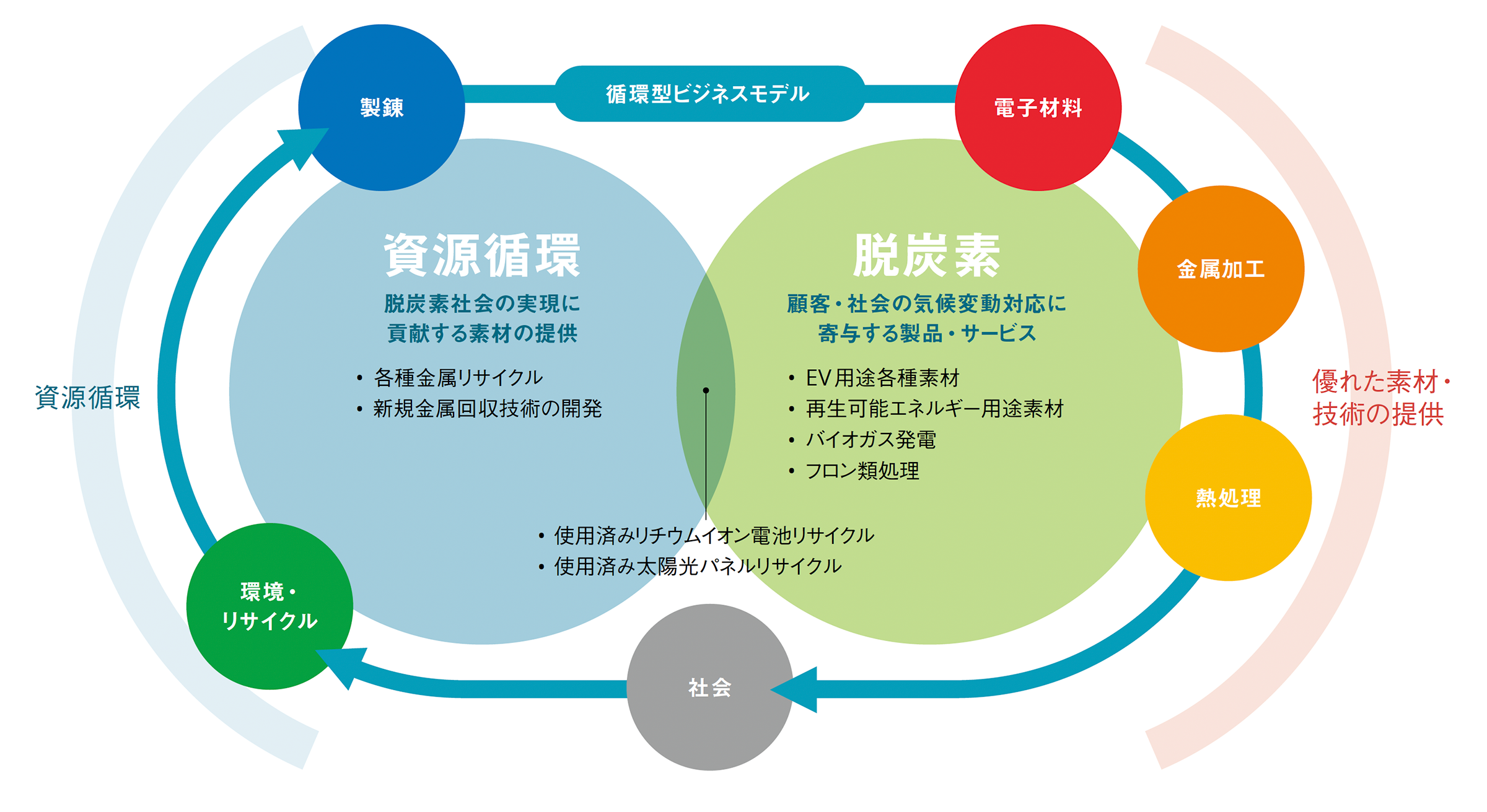

当社グループは、社会の気候変動対策に貢献する幅広い製品・サービスを提供しています。再生可能エネルギーに欠かせない太陽光パネル用銀粉や燃料電池・EV向けの金属材料、また使用済みとなったリチウムイオンバッテリーや太陽光パネルのリサイクルなど、サプライチェーンを通じてGHG排出削減に貢献する製品・サービスが数多くあります。また、今後の脱炭素社会に向けて欠かせない非鉄金属を、リサイクルをはじめとする持続可能な資源循環プロセスを組み入れた循環型ビジネスモデルによって社会に提供しています。このような当社グループならではの貢献を「DOWAグリーンアクション(略称DGA)」と名づけるとともに、2030年度の目標を設定しました。

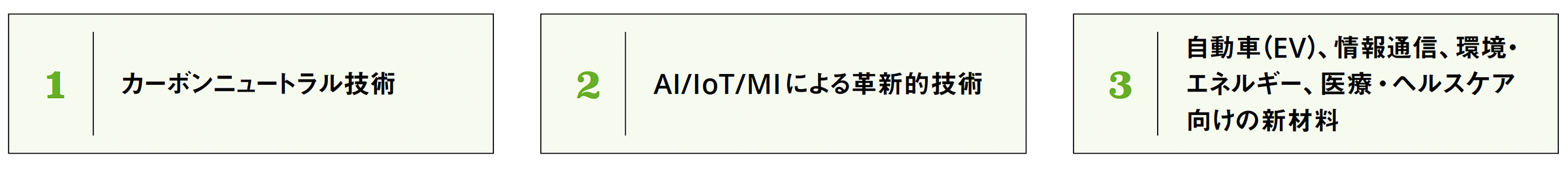

DOWAグリーンアクションが対象とする事業分野

非鉄金属は脱炭素技術に欠かせない素材であり、自社のGHG排出削減を行い、より低炭素な資源循環プロセスによって社会に提供することで、循環型経済への移行を通じたカーボンニュートラルの実現を目指しています。DGAの目標設定においては、この「資源循環による脱炭素社会の実現に貢献する素材の提供」と「顧客・社会の気候変動対応に寄与する製品・サービス」の2つの分野を対象に定め、該当する製品・サービスの特定を行いました。

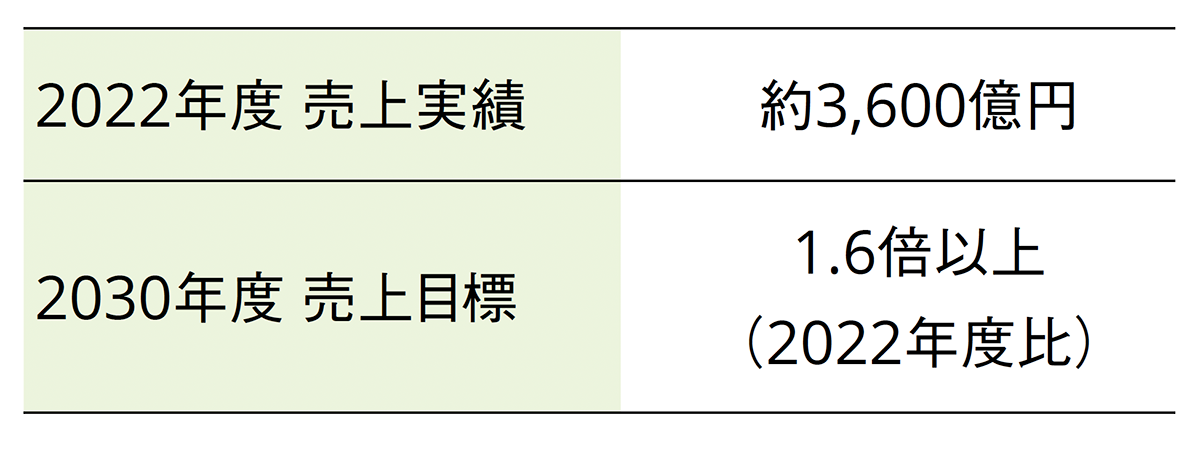

2030年度のDOWAグリーンアクション目標

DGA製品・サービスの供給拡大、技術開発や新規事業の創出に努めることで、社会全体のGHG排出削減に貢献し、カーボンニュートラル社会の実現に向けて取り組みます。これらの成長目標として、DGA製品・サービスの売上を指標としました。今後は、毎年DGA製品・サービスの売上実績を集計し、進捗の管理を行います。目標達成に向けては、「中期計画2024」で定めた各事業への成長投資を着実に進めます。また、「中期計画2024」における「ESG投資」も活用した研究・技術開発を行い、新しいDGA製品・サービスの拡大に取り組みます。

DOWAグリーンアクションの取り組み例

DOWAグリーンアクションによる社会のGHG排出削減への貢献量「フロン類処理」

冷凍冷蔵機器や空調機器等の冷媒に使用されるCFC、HCFC、HFCなどのフロン類はCO2の数百倍から一万倍以上の非常に大きな温室効果を持つため、適切な処理が欠かせません。当社は、環境省が推進する「フロン破壊モデル事業」に協力し、国や自治体とともに実証実験等を行うことにより、フロン関連の法制化や規制強化に貢献してきました。現在、当社グループでは家電等から回収し再生を行ったフロン類と、熱分解によって破壊処理を行ったフロン類を合わせて、年間100万トン(CO2換算)以上のGHG排出削減に貢献しています。破壊処理においては、新たなエネルギーを投入することなく廃棄物の焼却廃熱による熱分解を行い、自社のGHG排出削減と地球温暖化防止に努めています。また、タイなどの海外においてもフロン類処理を拡大しており、日本政府が支援する二国間クレジットのプロジェクトにおいても年間1万トン(CO2換算)を超えるGHG排出削減への貢献が見込まれています。

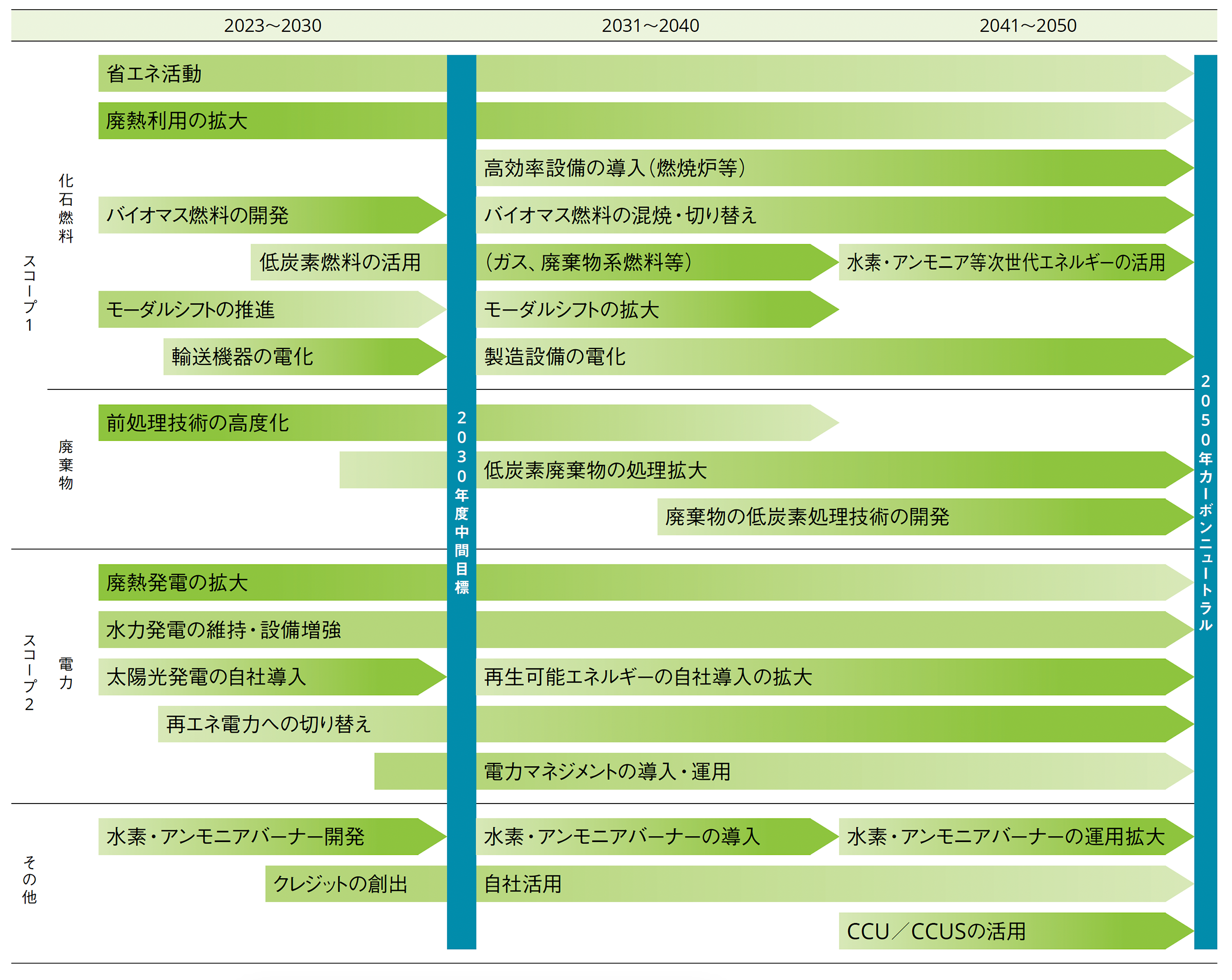

2050年のカーボンニュートラル実現に向けたロードマップ

当社グループは、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、既存技術を最大限に活用し、新たな技術の導入にも計画的に取り組みます。省エネルギーや再生可能エネルギー、燃料転換、電化等に加え、バイオマス燃料やアンモニアバーナー等の自社開発も積極的に進めていきます。将来的にはCO2を回収・貯留するネガティブエミッション技術の活用も検討するなど、複数のオプションで気候変動対策を推進していきます。

実績

当社グループの温室効果ガスの排出量は、電力由来と廃棄物由来が多く、全体の約8割を占めていることが特徴です。特にCO2排出量の変動は、外部から受け入れる廃棄物の焼却による影響が大きく、廃棄物の量や組成によって変化します。外部で発生する廃棄物をコントロールすることは困難なため、焼却時に発生する熱を発電や蒸気として利用するサーマルリサイクルを進めることで、地球温暖化防止に取り組んでいます。また、製造事業所では、エネルギー効率の高い設備への切り替えや適切な運転管理によるエネルギー消費量を削減することでCO2排出量の削減に努めています。

目標達成に向けた取り組み

当社グループは、中長期の目標達成に向け、引き続きプロセス改善による省エネルギー推進、燃料転換、再生可能エネルギーの活用等を通じてGHG排出量削減を進めていきます。

中期計画2024における対応策について

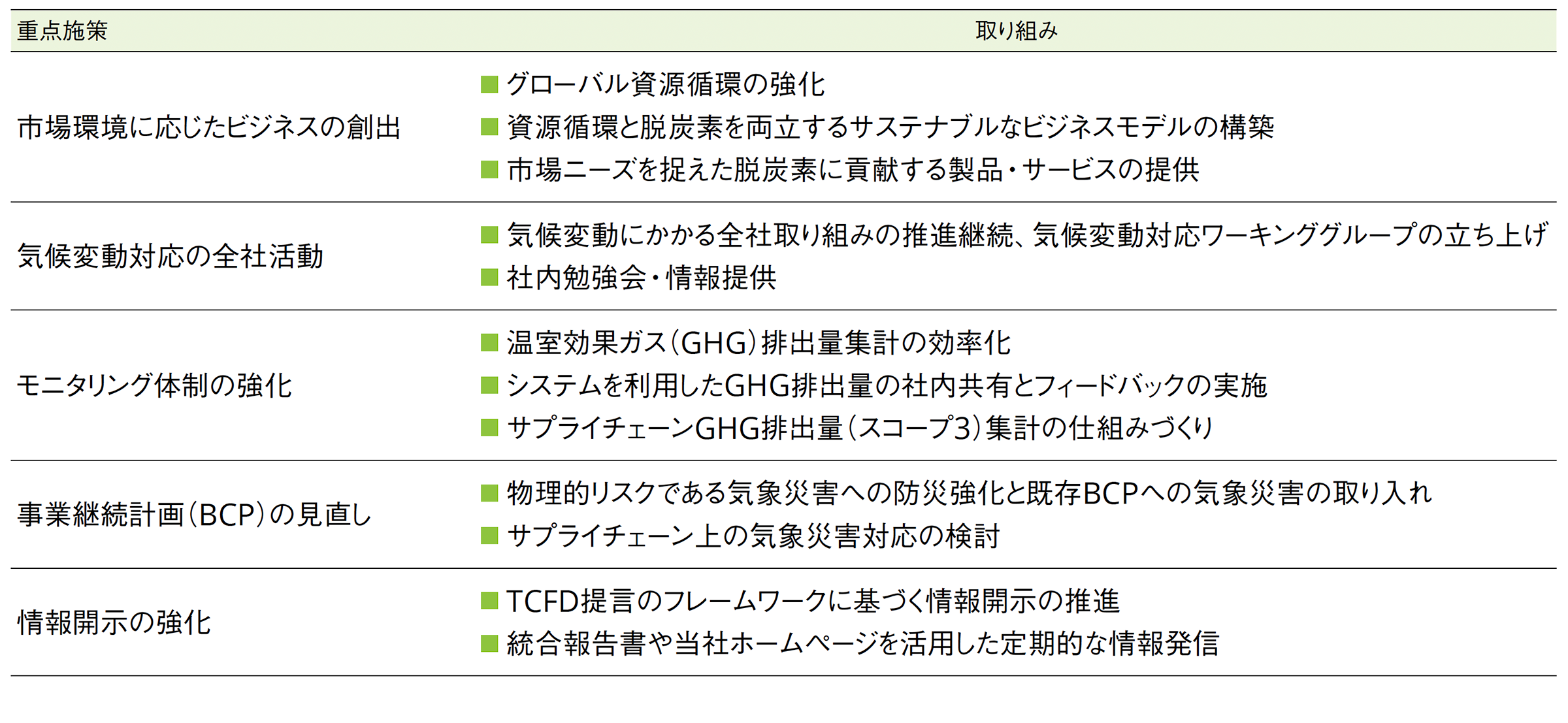

2022年度からスタートした「中期計画2024」は、経済的価値と社会的価値の向上の両立を目指しています。気候変動対策においては、「気候変動対応方針」に則り、5つの重点施策を掲げています。TCFDによるリスクと機会の分析をもとに、資源循環と脱炭素を両立するサステナブルなビジネスモデルの構築など、当社の事業特性を活かした気候変動対策に取り組みます。

中期計画2024における気候変動対策

自然エネルギー等の活用

当社では、再生可能エネルギーによる自家発電の活用と、事業を通じた再生可能エネルギーの普及を通じて、地球温暖化対策に取り組んでいます。

水力発電

1897年、当社は鉱山開発に利用するため国内で2番目となる水力発電所の運転を開始しました。その後も事業拡大に伴い設備の増設と整備を続け、現在は秋田県内に6か所の水力発電所を保有しています。小坂製錬のエネルギーを賄う重要な電力源となっています。

太陽光発電

国内外6か所の事業所に太陽光発電システムを設置し、再生可能エネルギーの利用拡大に取り組んでいます。事業活動に必要な電力の一部として使用するほか、売電を行っています。

バイオマス発電

岡山県で食品廃棄物を原料とするバイオマスガス発電に取り組んでいます。

廃熱発電

DOWAグループでは、国内5か所、海外1か所の6事業所で廃熱発電を行っています。廃熱発電は、廃棄物を焼却する際の熱や炉の排熱を利用した発電方法で、高温高圧の蒸気を作り、タービンを回して発電します。廃棄物からエネルギーを創出することができるため、化石燃料の抑制につながっています。

研究開発

産学連携の取り組み「共創研究所」

2022年4月、当社は国立大学法人東北大学と研究活動の推進強化を図るため、「DOWA×東北大学 共創研究所」を設置しました。東北大学の高い技術シーズとDOWAの保有技術をより深く融合させ、カーボンニュートラルをはじめとするサステナビリティに関する課題に対応しつつ、資源循環と優れた素材・技術の提供に貢献する先端技術を創生することを目指しています。第一期となる2022~2024年度は、下記の研究テーマの探索を行い、共同研究プロジェクトの立ち上げを目指します。

バイオコークス

当社の製錬や溶融事業で使用するコークスや石炭などの代替燃料として、植物を原料として製造する固形燃料「バイオコークス」の研究を進めています。2021年度は様々な植物由来の原料を用いて燃焼試験を実施し、評価を行いました。今後は予備試験、実証試験を行い、実際の製造に向けた開発を推進します。

気候変動の「適応策」への対応

当社は気候変動問題への対応として、再エネや省エネなどの温室効果ガス排出量を削減する「緩和策」を推進すると同時に、災害対応や熱中症対策など「適応策」の面でも対応を進めています。

| 熱中症対策 |

|

|---|---|

| 気象災害 |

|

外部団体での取り組み・表彰事例

日本鉱業協会

当社は、日本鉱業協会の会員企業であり、同協会における気候変動に関する専門の委員会や部会に参加しています。日本鉱業協会では、「2050年カーボンニュートラル実現に向けた非鉄金属業界の取り組みについて」を公表しており、当社は会員企業各社と情報共有し、協働で取り組みを推進しています。なお、こうした業界団体が当社の考え方や方向性と一致していることを定期的に確認するとともに、著しく弱い、または矛盾するような場合は、社内および業界団体と協議をした上で、当社の気候変動戦略と業界団体との活動を一致できるように調整を図ります。

日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)

当社グループで環境事業を行うDOWAエコシステムは、2014年より「日本気候リーダーズ・パートナーシップ(以下、JCLP))」に正会員として加盟し、活動を行っています。JCLPは、持続可能な脱炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち、積極的な行動を開始すべきであるという認識の下に設立した、日本独自の企業グループです。脱炭素社会への移行を先導することで、社会から求められる企業となることを目指しています。

省エネ大賞を受賞(岡山県)

DOWAグループ岡山事業所は、経済産業省の後援を受け、(一財)省エネルギーセンターが主催する「2021年度省エネ大賞」を2022年1月に受賞しました。岡山事業所は事業内容が異なる9つの会社・組織で構成されており、省エネについては各社個別の取り組みが中心でした。そこで、2018年に所内全グループ会社によるプロジェクトチームを結成し、会社間の枠にとらわれない「全体最適」の推進を目指しました。各社設備の加熱需要と冷却需要に着目した会社を跨いでの熱交換の実施などに取り組んだ結果、チーム発足から3年間で4,324tのCO2削減を達成しました。