ESGライブラリ

環境

環境データの報告対象範囲

環境データの報告対象範囲は、当社および連結子会社 他 ※(計66社)。詳細は以下のリンクをご確認ください。

※報告対象として当社事業と関連性の高い卯根倉鉱業(株)(非連結子会社)についても含まれています。

環境マネジメント

環境マネジメントシステム(EMS)体制

環境マネジメントシステム認証の取得状況

当社グループの主要生産拠点の約75%が環境マネジメントシステム(EMS)体制を構築して環境管理を行っています。

(単位:事業所)

| 認証名 | 国内 | 海外 |

|---|---|---|

| ISO14001 | 30 | 14 |

| エコアクション21 | 7 | 0 |

| グリーン経営認証 | 1 | 0 |

| 合計 | 52 | |

マテリアルバランス

INPUT

| 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 前年度比 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| INPUT | 総エネルギー投入量 | PJ | 18 | 17 | 18 | 17 | ▲3% | |

| 化石燃料消費量 | 千kL | 121 | 113 | 115 | 108 | |||

| 購入電力量 | GWh | 1,352 | 1,305 | 1,358 | 1,333 | |||

| 火力発電量 | GWh | 5 | 1 | 1 | 1 | |||

| バイオマス発電 | MWh | – | – | 902 | 2,267 | |||

| 水力発電量 | GWh | 39 | 48 | 73 | 69 | |||

| 太陽光発電量 | MWh | 335 | 388 | 1,564 | 1,881 | |||

| 購入蒸気量 | GJ | 388 | 300 | 98 | 0 | |||

| 水資源使用量 | 百万m3 | 106 | 100 | 103 | 101 | ▲2% | ||

| 海水 | 百万m3 | 93 | 88 | 90 | 89 | |||

| 海水以外 | 百万m3 | 13 | 13 | 13 | 12 | ▲7% | ||

| 原材料使用量 | 千t | 1,058 | 972 | 1,089 | 1,041 | ▲4% | ||

| 原料 | 千t | 806 | 715 | 807 | 783 | |||

| 副資材 | 千t | 162 | 179 | 192 | 173 | |||

| 熱処理受託品 | 千t | 89 | 77 | 89 | 83 | |||

| 包装材 | 千t | 2 | 1 | 1 | 1 | |||

| 受入廃棄物量 | 千t | 1,556 | 1,440 | 1,590 | 1,680 | 6% | ||

| 廃棄物 | 千t | 1,420 | 1,304 | 1,476 | 1,557 | |||

| 受入法定リサイクル品 | 千t | 96 | 98 | 74 | 93 | |||

| 汚染土壌 | 千t | 40 | 38 | 40 | 29 | |||

| フロン類処理量 | t | 552 | 604 | 779 | 917 | |||

DOWAグループの事業活動

| 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 前年度比 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 事業 エリア内 |

廃熱発電量 | GWh | 83 | 80 | 98 | 87 | ▲11% |

| 廃熱利用量 | TJ | 427 | 443 | 1,007 | 934 | ▲7% | |

OUTPUT

| 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 前年度比 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OUT PUT |

温室効果ガス総排出量 | 千t-CO2 | 1,903 | 1,815 | 1,724 | 1,713 | ▲1% | |||

| 電力起源 | 千t-CO2 | 714 | 678 | 659 | 674 | |||||

| 化石燃料起源 | 千t-CO2 | 330 | 314 | 326 | 313 | |||||

| 廃棄物起源 | 千t-CO2 | 860 | 823 | 738 | 726 | |||||

| 売電電力量 | GWh | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 67% | ||||

| 製品量 | 千t | 945 | 886 | 965 | 928 | ▲4% | ||||

| 化学物質排出量 | t | 1,773 | 1,542 | 1,489 | 1,526 | 3% | ||||

| 排水量 | 百万m3 | 117 | 114 | 100 | 99 | ▲1% | ||||

| 海水を除いた排水量 | 百万m3 | 24 | 27 | 11 | 11 | 1% | ||||

| リサイクル・廃棄物量 | 千t | 1,001 | 1,086 | 1,040 | 1,029 | |||||

| リサイクル量 | 千t | 634 | 612 | 645 | 638 | ▲1% | ||||

| サーマルリサイクル | 千t | 352 | 344 | 353 | 352 | ▲0% | ||||

| グループ内処理 | 千t | 45 | 45 | 41 | ||||||

| 外部処理 | 千t | 299 | 309 | 311 | ||||||

| マテリアルリサイクル | 千t | 282 | 269 | 291 | 286 | ▲2% | ||||

| グループ内処理 | 千t | 180 | 200 | 192 | ||||||

| 外部処理 | 千t | 89 | 91 | 93 | ||||||

| 排出廃棄物量 | 千t | 367 | 473 | 396 | 391 | ▲1% | ||||

(注)

- CO2排出量については、原則として、購入電力量、化石燃料消費量、および受入廃棄物量に対して地球温暖化対策の推進に関する法律 (温対法) における排出係数を乗じて求めています。

- 受入廃棄物起源のCO2排出量に関しては、本報告書の作成にあたり算定条件を設定しているため、行政への報告値と必ずしも一致しない場合があります。

- 日本と海外の廃棄物の分類が異なることと、海外事業所の受入廃棄物に対し適切な排出係数を設定するのが困難であることにより、廃棄物由来のCO2排出量については国内事業所分のみ表示しています。

- 集計の見直しに伴いDOWA REPORT2022で報告した数値を一部修正しています。

大気・水の管理

環境負荷低減に関する管理目標の設定状況

(単位:事業所)

| 地方公共団体との協定に基づく管理目標 | 自主的に定めたより厳格な管理目標 | |

|---|---|---|

| 大気 | 5 | 13 |

| 水質 | 3 | 18 |

物質別大気排出量の推移

(単位:t)

| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |

|---|---|---|---|

| HCI | 25 | 39 | 36 |

| NOx | 439 | 480 | 530 |

| SOx | 163 | 124 | 150 |

| ばいじん | 39 | 33 | 25 |

物質別水域排出量の推移

(単位:t)

| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |

|---|---|---|---|

| COD | 360 | 423 | 222 |

| BOD | 66 | 50 | 52 |

環境保全

水資源の利用

水資源使用量

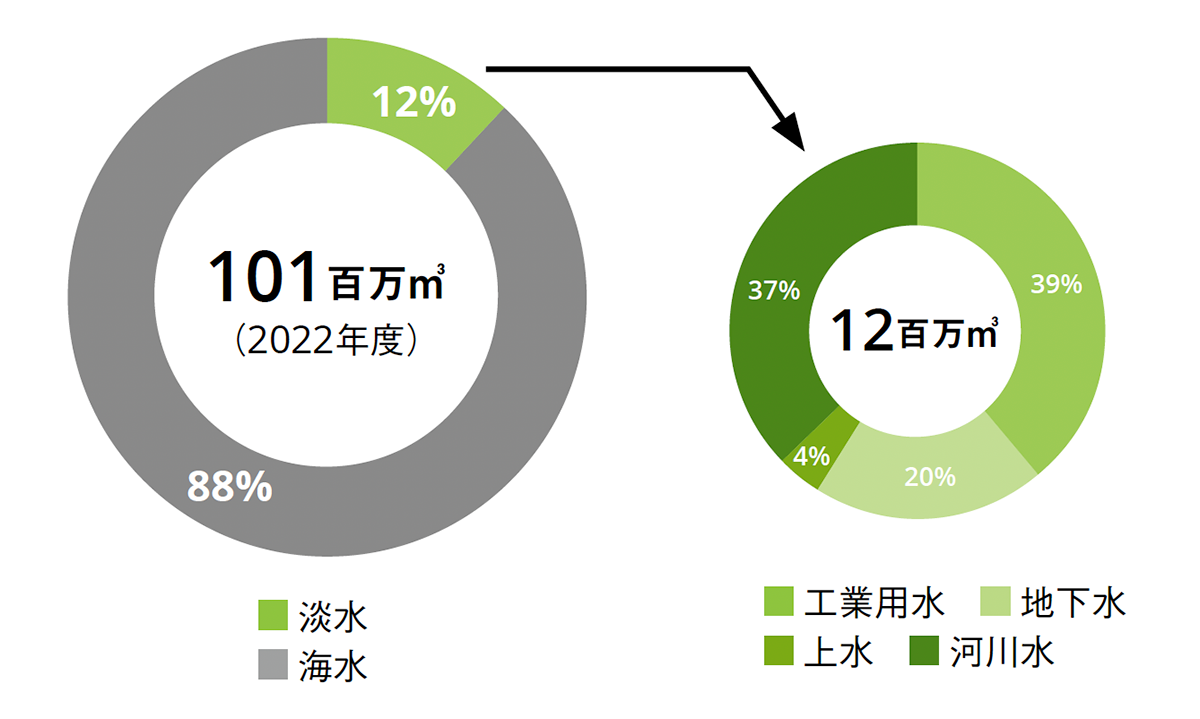

2022年度の水資源投入量は101百万m3でした。2022年度は工程水の循環利用や節水の徹底などにより水使用量の削減に取り組み、冷却水として使用する海水の使用量が減少し、全体としては前年度比約2%の減少となりました。淡水の使用量は水使用量全体の1割強の12百万m3であり、前年度比7%減少となりました。

水資源使用量

淡水使用量(取水量)

(単位:百万m3)

| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |

|---|---|---|---|

| 河川水 | 4.8 | 4.9 | 4.4 |

| 工業用水 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |

| 地下水 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |

| 上水(水道水) | 0.4 | 0.5 | 0.5 |

| 合計 | 12.7 | 12.9 | 12.1 |

総排水量

2022年度の総排水量は99百万m3で、2021年度と比較し、ほぼ同量でした。

取水量削減への取り組みと削減量(2022年度)

(単位:m3)

| 取り組み | 年間削減量 |

|---|---|

| 原単位管理による削減 | 2,300 |

| 工程内での水の再利用による削減 | 10,000 |

| 環境対策における雨水の利用による削減 | 16,432 |

気候変動

GHG排出量

DOWAグリーンアクションによる社会のGHG排出削減への貢献量

(単位:千t-CO2)

| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| フロン類処理によるCO2削減貢献量 | 1,080 | 1,027 | 1,048 | 1,464 | 1,538 |

CO2の排出推移

2022年度のグループ全体での温室効果ガスの排出量は、約1,713千t‐CO2で、2021年度に比較して約1%の減少となりました。2022年度の総エネルギー使用量は約3%減少し、特に高カロリー廃棄物の熱源利用によって化石燃料の削減に取り組みました。一方で電力使用量は減少したものの、排出係数の変化に伴い電力由来のCO2排出量はやや増加しました。

(単位:千t-CO2)

| 項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| スコープ1 | 化石燃料起源 | 297.2 | 329.6 | 313.9 | 326.1 | 313.1 |

| 廃棄物起源 | 876.2 | 859.7 | 822.9 | 738.2 | 725.9 | |

| スコープ2 | 電力起源 | 762.1 | 714.1 | 678.1 | 659.5 | 674.4 |

| CO2総排出量 | 1,935.5 | 1,903.4 | 1,814.9 | 1,723.8 | 1,713.4 | |

※カバレッジは90%以上の事業所

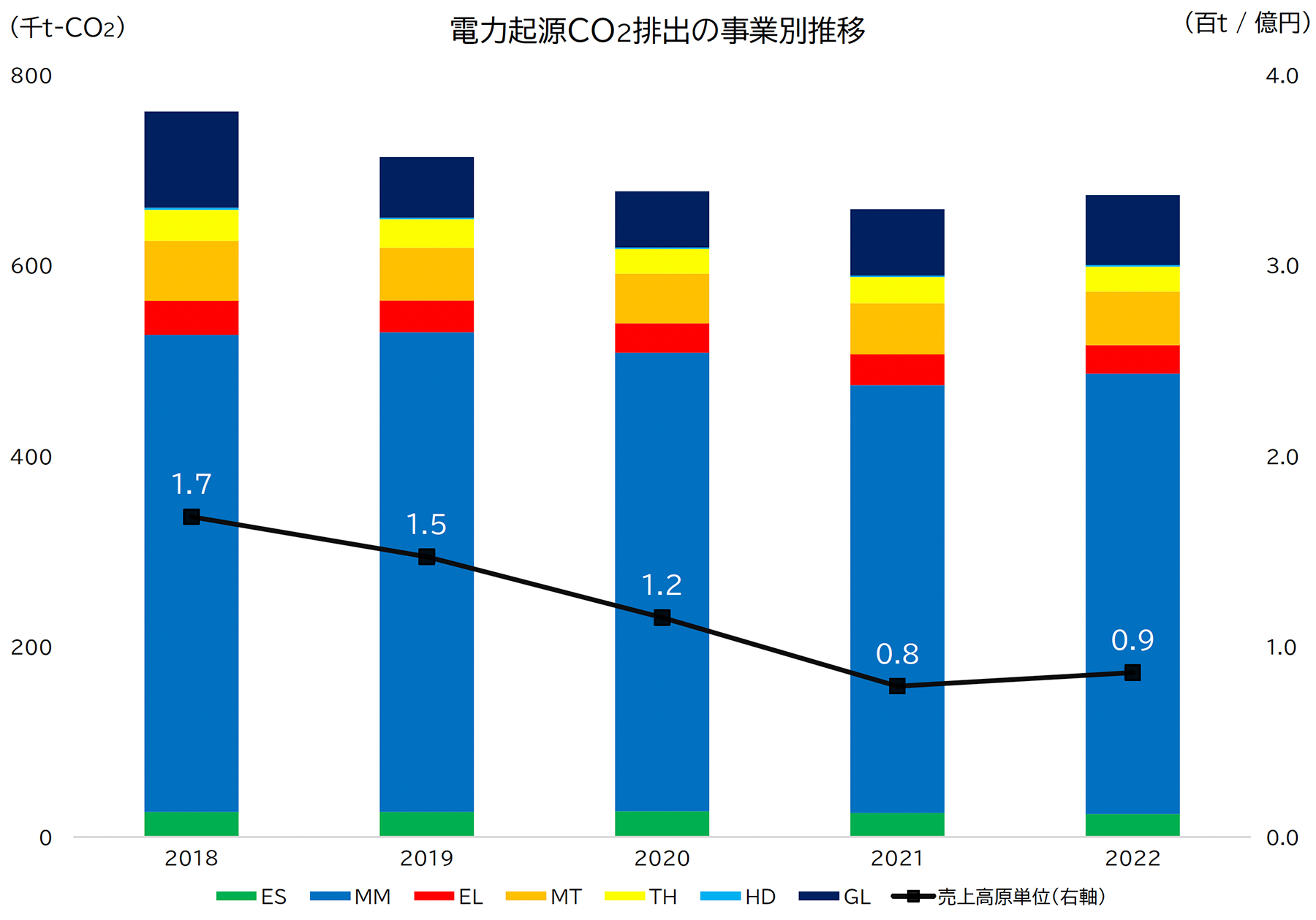

電力起源CO2排出の事業別推移

電力起源CO2排出の推移

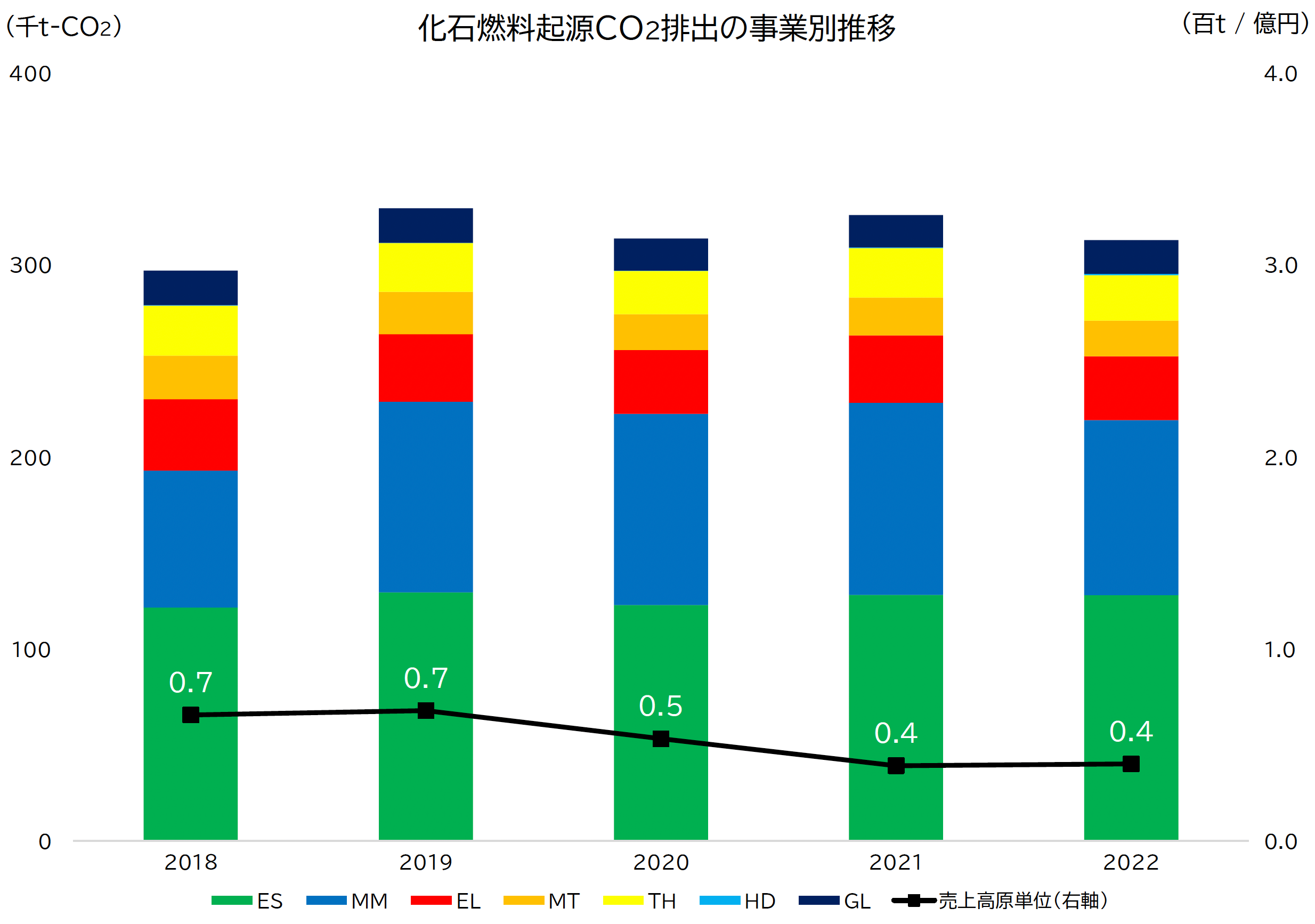

化石燃料起源CO2排出の事業別推移

化石燃料起源CO2排出の推移

(注)上記の図は以下の略称を使用しています。

全社共通・本社等:HD、環境・リサイクル部門:ES、製錬部門:MM、電子材料部門:EL、金属加工部門:MT、熱処理部門:TH、海外:GL

自然エネルギー等の活用

水力発電

2022年度は68.8GWhの発電を行いました。

太陽光発電

2022年度は1,881MWhの発電を行いました。

バイオマス発電

2022年度は2,267MWhの発電を行いました。

廃熱発電

2022年度の廃熱発電量は87GWhでした。

資源循環

INPUT

原材料

2022年度の原材料使用量は1,041千tであり、前年度比約4%減少しました。このうち、24%がリサイクルされた原材料を使用しています。

受入廃棄物

2022年度の受入廃棄物量は1,680千tで、約88%が社外から受け入れた廃棄物です。前年度比約6.6%増加しました。

OUTPUT

リサイクル

2022年度のサーマルリサイクル量は352千tで、前年度比ではほぼ同量でした。マテリアルリサイクル量は286千tで、前年度比約2%減少しました。

排出廃棄物

2022年度の廃棄物処理量は391千tで、前年度比ではほぼ同量でした。

排出廃棄物量については、当社の主要事業である廃棄物処理事業における受託処理後に発生する焼却残渣等を含んでいます。

(単位:千t)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 国内 | 427.3 | 378.2 | 378.0 | |

| 海外 | 46.0 | 17.6 | 12.7 | |

| 合計 | 473.3 | 395.9 | 390.7 | |

| うち、鉱さい | 85.6 | 88.5 | 90.4 | |

| うち、有害廃棄物※ | 9.1 | 10.1 | 11.6 | |

※有害廃棄物…各国の法律で定義された廃棄物のこと。日本では特別管理産業廃棄物を指しています。