ESGライブラリ

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

DOWAグループは、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、「DOWAグループの企業理念、ビジョン、価値観、行動規範」に基づき、社会への貢献とともに内部統制の効果的かつ効率的な体制整備と運営にグループ全社を挙げて取り組んでいます。

推進体制

当社は、持株会社制を採用しています。市場の最前線で顧客ニーズをより敏感に捉え、権限を持って迅速な意思決定を行うとともに、事業特性に応じて柔軟かつ大胆な事業運営を実施できるよう各事業部門を分社化し、当社自身は、持株会社となってグループとしての最適な経営資源の配分を行い、グループの持続的成長による企業価値の最大化を図っています。

当社は、監査役会設置会社です。また、意思決定の迅速化と経営の効率化のため、執行役員制を採用するとともに、取締役会の監督機能の向上を図るため、取締役を9名(定員は13名)、任期を1年として、経営責任の明確化を図っています。

取締役会

取締役会の構成

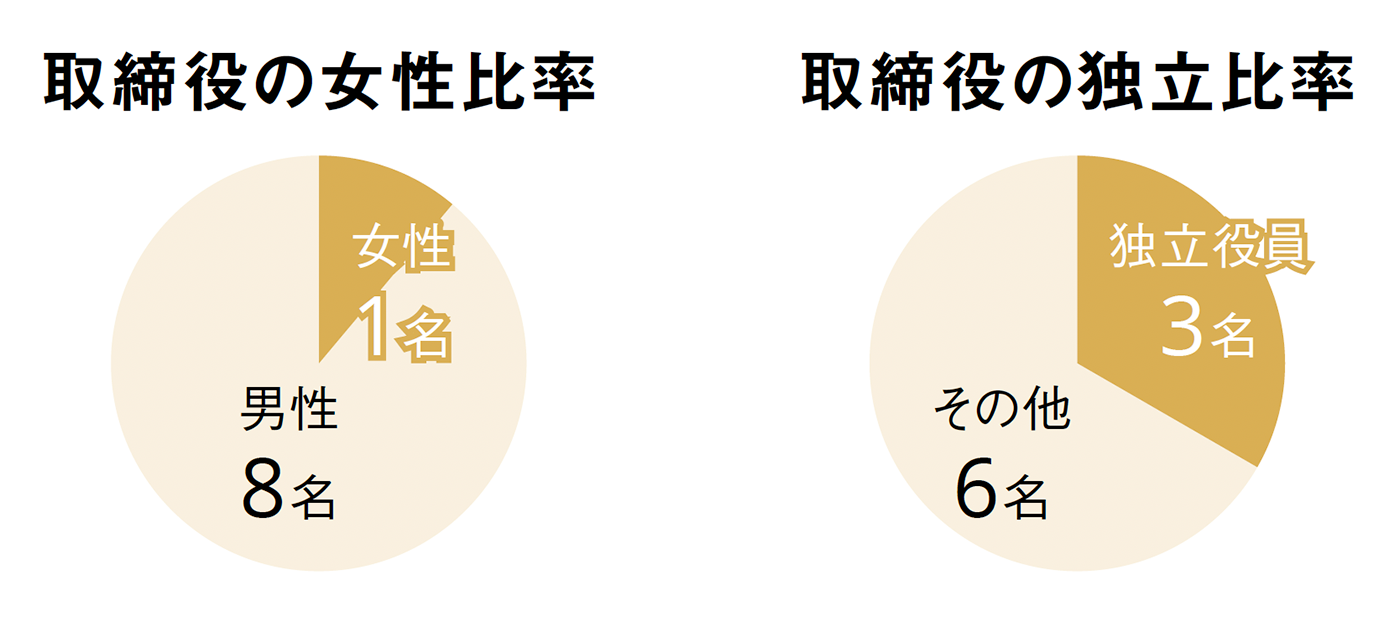

当社の取締役会は、社外取締役3名を含む取締役9名(男性8名・女性1名)で構成され、社外監査役3名を含む監査役4名も出席しています。

取締役の専門性・経験(スキルマトリックス)

| 氏名 | 役職名 | 企業経営 事業戦略 |

国際性 | 営業 マーケティング |

研究・開発・生産 | 品質保証・安全・環境 | 財務・会計・ファイナンス | 人事・労務 | 法務・コンプライアンス・サステナビリティ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 山田 政雄 | 代表取締役会長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| 関口 明 | 代表取締役社長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| 飛田 実 | 取締役 | ● | ● | ● | ● | ||||

| 菅原 章 | 取締役 | ● | ● | ● | ● | ||||

| 片桐 敦 | 取締役 | ● | ● | ● | ● | ● | |||

| 細野 浩之 | 取締役 | ● | ● | ● | ● | ● | |||

| 小泉 淑子 | 社外取締役 | ● | ● | ● | |||||

| 佐藤 公生 | 社外取締役 | ● | ● | ● | ● | ● | |||

| 柴山 敦 | 社外取締役 | ● | ● | ● | ● |

取締役会の活動状況

取締役会では、各議案についての審議や業務執行状況の監督などについて、活発な意見交換がなされており、意思決定および監督の実効性は確保されています。さらに、社外取締役および監査役は、定期的な会合として意見交換会を実施し、その連携を確保しています。

主な議題

- 予算、資金計画、決算(月次、四半期、年度)

- 公表資料(有価証券報告書、ガバナンス報告書など)

- 報酬制度(譲渡制限付株式報酬制度の導入、取締役の個別報酬)

- 子会社関連(追加出資、合併・解散、事業提携の解消、借入金に関する債務保証等)

- 組織改正

- 政策保有株式の評価

- 取締役会の実効性評価

- 株主との対話状況(半期ごと)

- 株主総会関連(開催、付議議案)

- 株主総会における議決権行使結果

- サステナビリティ案件 など

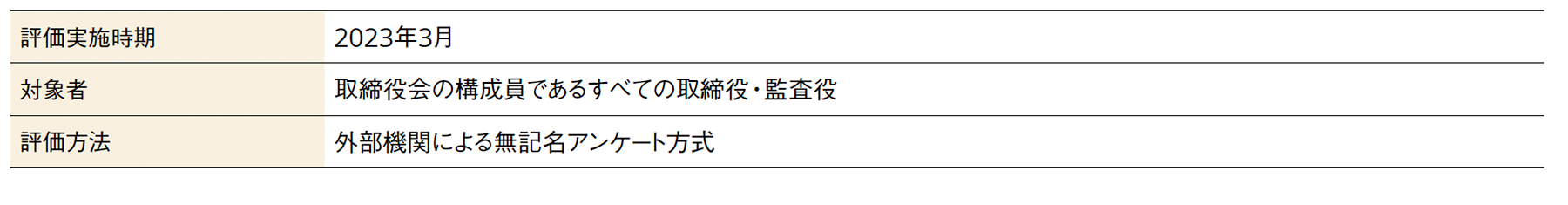

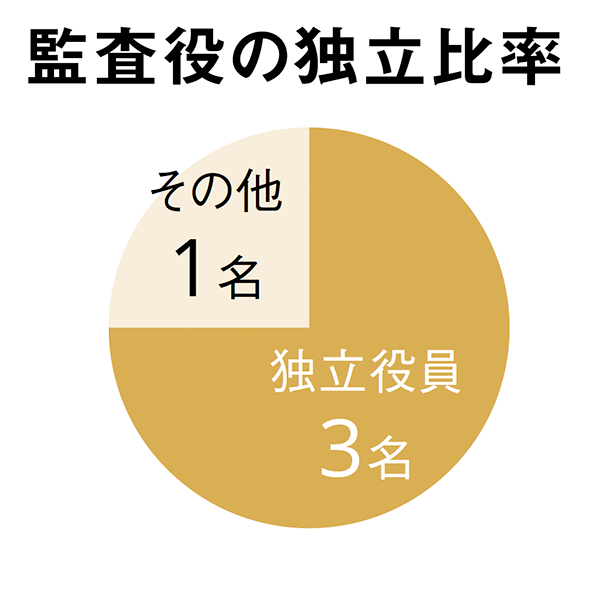

取締役会の実効性評価

当社は、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を毎年実施しています。自己評価・分析につきましては、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。

実効性評価の概要

評価結果

今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで対応し、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めていきます。

監査役会

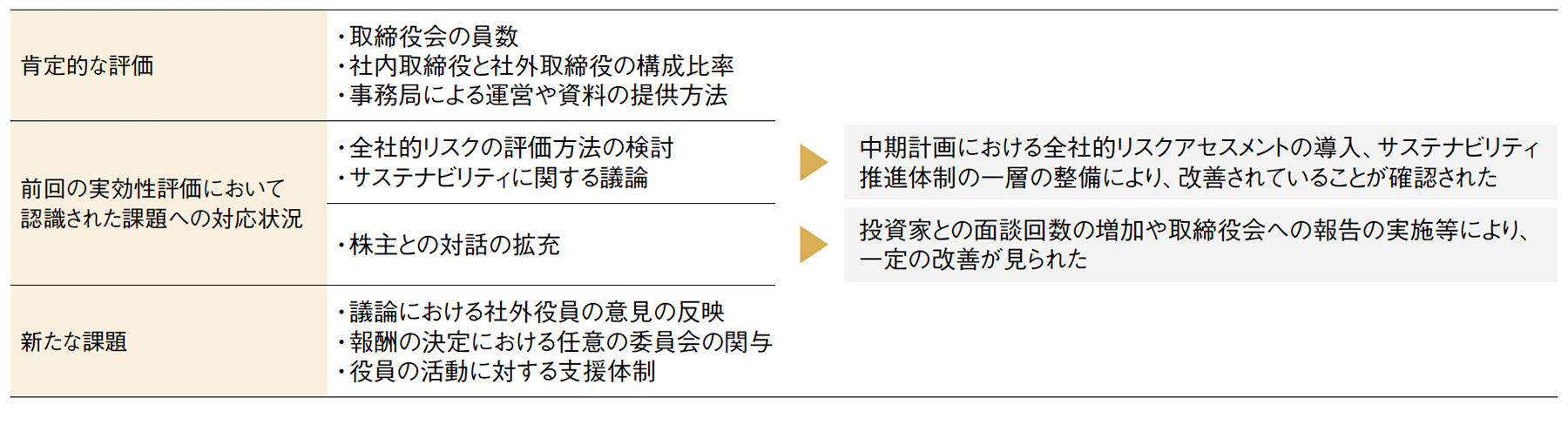

監査役会の構成と活動状況

当社の監査役(4名。うち1名は銀行業務の中で会計・財務に関する知見を培っています)は、監査役会が定めた当期の監査の方針・監査計画に従い、取締役会その他重要な会議への出席や、取締役からその職務の執行状況について聴取するなど、取締役の職務の執行を監査しています。また、会計監査人の独立性を監視し、会計監査人からの監査計画の説明および監査結果の報告等により、会計監査人と連携を図っています。

主な議題

- 【決議事項】

- 年間監査計画、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬への同意、監査役会の監査報告書、監査役選任議案に関する同意、会計監査人の非保証業務に関する包括事前了解についての同意

- 【報告事項】

- 監査実施概要報告、非常勤監査役への連絡・報告(取締役会議案等)

- 【協議・審議事項】

- 年間監査計画、取締役会議案(有価証券報告書、内部統制報告書、コーポレート・ガバナンス報告書等を含む)についての意見交換、会計監査人の監査報告内容の確認等

監査役監査

監査役監査は、常勤監査役が中心となり、監査役会で策定した監査計画に基づき国内外子会社の往査を実施しており、子会社往査での発見事項や内部通報の状況等について監査役会へ報告、討議のうえで、最終結果を対象子会社、関係役員に回付報告しています。2022年度は、合計46か所の往査・視察を実施しました。

指名委員会・報酬委員会

指名委員会・報酬委員会の構成と活動状況

当社は任意の委員会である指名委員会と報酬委員会を設置しています。役員報酬制度は、報酬委員会の助言を受けて、当社グループの連結業績、株主への配当、外部の報酬水準など客観的な視点を取り入れて設計しています。また、経営幹部の選解任など特に重要な事項に関しては、客観的な立場から助言を得るために、指名委員会を設置しています。両委員会は、原則5名以上で構成しています。その過半数を社外取締役とし、委員長を取締役会で選任のうえ、複数回開催しています。

検討事項(指名委員会)

- 2022年6月24日付 役員異動および新役員体制について

- 2023年4月1日付 役員異動および新役員体制について

- スキルマトリックスについて

検討事項(報酬委員会)

- 2022年度役員報酬額の妥当性について

- 譲渡制限付株式報酬制度の導入について

役員報酬

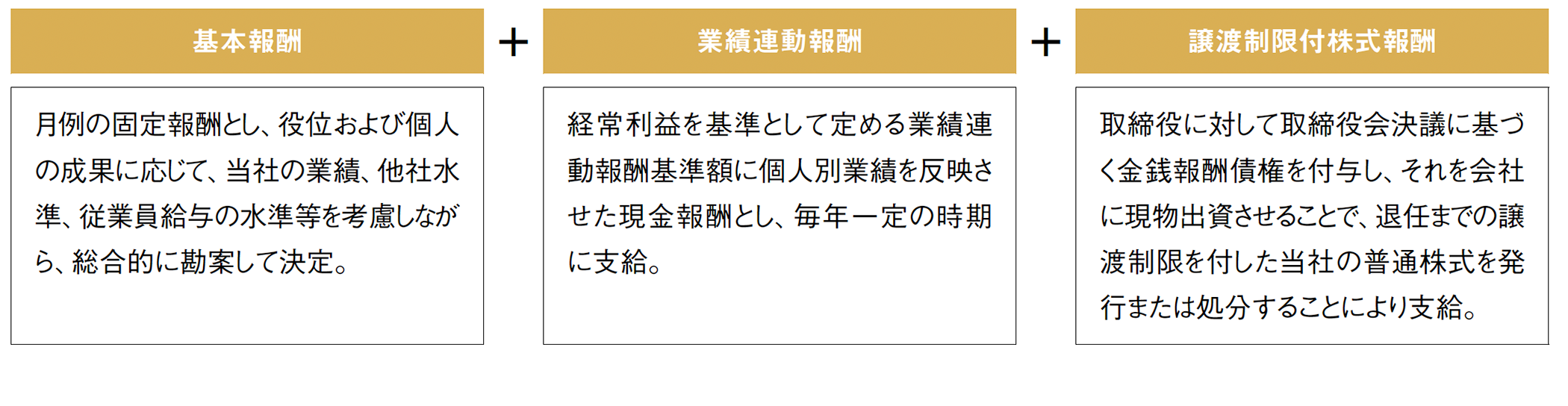

当社の取締役の報酬制度は、固定報酬としての「基本報酬」とグループ連結業績を反映した「業績連動報酬」および「譲渡制限付株式報酬」によって構成されています。報酬制度は報酬委員会の助言を受けて、当社グループの連結業績、当社の株価、外部の報酬水準などの客観的な視点を取り入れて設計しています。ただし、社外取締役については、独立した客観的立場から監督する役割を担うことから、個人別の業績を反映させる制度にはしていません。また、各監査役の報酬は、業務執行から独立しているため固定報酬のみとし、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、監査役の協議により報酬額を決定しています。

役員報酬の構成

各報酬の割合

取締役の個人別の基本報酬額、業績連動報酬額および譲渡制限付株式報酬の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種、業態に属する企業をベンチマークとして、報酬委員会において検討を行い、報酬委員会の答申内容を尊重して、代表取締役社長が決定しています。取締役の個人別の報酬内容の決定にあたっては、取締役会で定めた決定方針との整合性を含めた多角的な検討を報酬委員会が行っており、委員会により定められた算定プロセスに従い、代表取締役社長が決定します。これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、会社事業運営を総括している代表取締役に委任することが適切な判断につながるためです。取締役会としても、以上の報酬委員会の関与によって、個人別の報酬内容についてその決定方針に沿うものであると判断しています。

また、取締役に対しては、重大な不正・違反行為等が派生した場合、株式の交付などを行いこととする条項(マルス条項)を譲渡制限付株式報酬を対象に導入しています。当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、取締役(社外を除く)及び執行役員を対象として、中長期の業績連動報酬として譲渡制限付株式報酬を導入しています。本制度における譲渡制限期間満了日は役員退任時としています。

なお、2016年6月24日開催の定時株主総会において、取締役に支給する報酬上限額を、年額5億7千万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は7名(うち、社外取締役は2名)です。また、2006年6月28日開催の定時株主総会において、監査役に支給する報酬上限額を、年額1億円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は4名です。

報酬に関わる方針

基本方針

固定報酬としての「基本報酬」、グループ連結業績を反映した「業績連動報酬」および「譲渡制限付株式報酬」によって構成しています。ただし、社外取締役については、独立した客観的立場から監督する役割を担うことから、個人別の業績を反映させる制度にはしていません。また、各監査役の報酬は、業務執行から独立しているため固定報酬のみとし、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、監査役の協議により報酬額を決定しています。なお、上記の報酬委員会とは、年に1回以上開催され、社外取締役のほか社外有識者など外部者が過半数を占めるメンバーにより構成される任意の委員会をいいます。

個人別基本報酬額の決定に関する方針

取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位および個人の成果に応じて、当社の業績、他社水準、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定します。

業務連動報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬は、経常利益を基準として定める業績連動報酬基準額に個人別業績を反映させた現金報酬とし、毎年一定の時期に支給します。業績連動報酬の算定基準となる指標に経常利益を採用するねらいは、企業利益と報酬の連動による事業成長への貢献意欲の向上です。

譲渡制限付株式報酬の内容および算定方法の決定に関する方針

譲渡制限付株式報酬は、取締役に対して取締役会決議に基づく金銭報酬債権を付与し、それを会社に現物出資させることで、退任までの譲渡制限を付した当社の普通株式を発行することにより支給します。金銭報酬債権額は取締役の役位に応じて決定し、1株当たりの金額は、株式の発行または処分に係る各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社株価の終値とします。譲渡制限付株式報酬は、当社企業価値の持続的な向上に対する中長期的なインセンティブの醸成と、株主との一層の価値共有を目的としています。

内部監査

内部監査の構成と活動状況

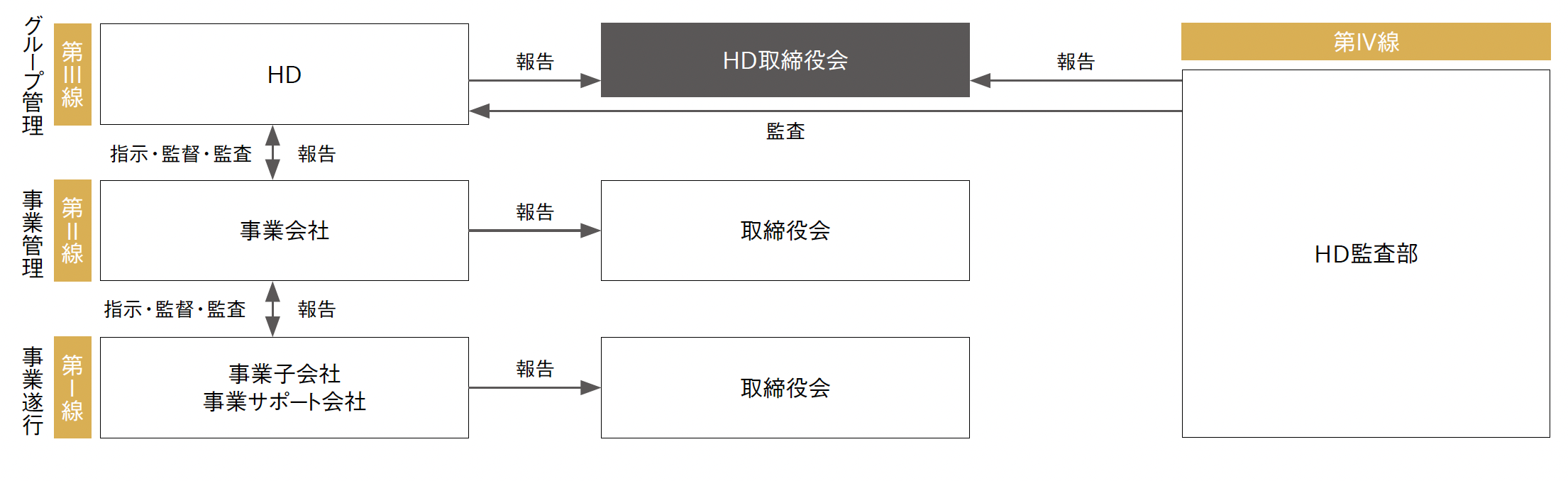

当社グループの内部監査は、HD監査部(4名、うち兼務者1名)が実施するグループ全般監査とHD各部やグループ各社が実施する専門業務監査から構成されます。HD監査部が実施するグループ全般監査は、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制評価」と、グループ各社のガバナンスやリスクマネジメントの整備運用状況の評価を主な目的としています。2022年度は「財務報告に係る内部統制評価」のほか、全社統合的リスクマネジメントの運用状況を重点的に監査し、必要な評価・助言・提言を行いました。HD監査部は、監査役および会計監査人との間で定期的なミーティングを実施することにより、リスク情報や監査の状況等必要な情報共有を行っています。また、内部統制を所管するサステナビリティ委員会へ内部統制の状況について報告しています。さらに、監査結果については「財務報告に係る内部統制評価」を中心に取締役会および監査役会へ定期的かつ直接報告しています。

内部統制システム

当社は、「COSOの内部統制統合的フレームワーク」をベースにした内部統制システムの構築を図っています。その中で、経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止し、万一発生した場合の被害を極小化するため、COSOおよびJISQ2001を参照して全社的リスクマネジメント(ERM)の推進に取り組んでいます。具体的には、各事業活動における顕在的・潜在的リスクの洗い出し、対応策の実施、モニタリング、監査という一連のリスクマネジメントプロセスの強化・徹底を進めています。

当社が採用する持株会社制は、各事業グループが専門性を高めるとともに諸施策のスピードを上げて実施できる一方で、統制システムが局所的に特化して全体としての統制が乱れる危険性も孕んでいます。このため、内部統制の基本方針「内部統制システムについて」をグループ各社が共有したうえで、持株会社制に合わせた「Ⅳ線ディフェンス体制」を構築し、グループとしての内部統制を図っています。「Ⅳ線ディフェンス体制」においては、第Ⅰ線(事業遂行)、第Ⅱ線(事業管理)、第Ⅲ線(グループ管理)、第Ⅳ線(グループ評価)がそれぞれ内部統制上の役割を担っています。内部統制システムは、事業内容や社会環境の変化に合わせて見直しを続けなければならないものであり、当社グループはこのシステムの整備と運用を一層強力に進めていきます。

会計監査人

当社は、1968年度から有限責任監査法人トーマツ(当時は監査法人トーマツ)と監査契約を締結しています。

ただし、当社は、1968年度から2006年度まで、みすず監査法人(1968年度当時は監査法人東京第一公認会計士事務所)と監査契約を締結しており、みすず監査法人の解散に伴い、2007年度から有限責任監査法人トーマツ(当時は監査法人トーマツ)と監査契約を締結しています。ただし、当社の監査業務を執行していた公認会計士も有限責任監査法人トーマツへ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しています。

また、当社の会計監査人は、公認会計士法等の定めに従い、以下の通り定期的にローテーションしています。

- 筆頭業務執行社員は、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与していません。

- 業務執行社員は、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与していません。

取り組み

政策保有株式の縮減

当社は、お取引先などとの関係の維持・強化や、発行会社との強固な信頼関係の形成を目的に、当社の企業価値向上につながるものを政策保有株式と位置付け、個別の銘柄ごとに当初の保有目的に合致しているか、保有に伴う便益やリスクは資本コストに見合っているかなどを踏まえて、継続保有の可否を総合的に判断し、その内容を取締役会において定期的に検証しています。保有を続けても企業価値の向上に資さないと判断した場合は、市場への影響を考慮しつつ順次売却します。

2022年度は当社グループが保有する全上場株式について、継続保有の可否を2022年12月9日開催の取締役会において検証しました。その結果、当社が保有する株式1銘柄の全量とDOWAメタルマイン(株)が保有する株式1銘柄の全量を売却することとし、年度内に実行しました。

| 連結全体の上場株式売却推移 | |

|---|---|

| 2018年度 | 保有する株式7銘柄の全量を売却 |

| 2019年度 | 保有する株式1銘柄の全量を売却 |

| 2020年度 | 保有する株式1銘柄の一部を売却 |

| 2021年度 | 保有する株式1銘柄の全量と1銘柄の一部を売却 |

| 2022年度 | 保有する株式2銘柄の全量を売却(うち、1銘柄は2020年度一部売却分の残り) |

譲渡制限付株式報酬の導入

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において当社の取締役(社外取締役を除く。以下、対象取締役)および当社の執行役員に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。本制度における譲渡制限期間満了日は役員退任時としています。なお、2022年6月24日開催の定時株主総会において、取締役に対する譲渡制限付株式報酬付与のために、付与する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内、発行又は処分する普通株式の総数を年44,000株以内と決議しています。

コーポレート・ガバナンス強化への取り組み

| 取締役会・監査役会関連 | その他 | |

|---|---|---|

| 2000年度 | 執行役員制度の導入 | |

| 2003年度 |

定款に定める取締役の人数と任期の縮減 (20名→15名、任期2年→1年) |

|

| 2006年度 | 定款に定める取締役の人数の縮減(15名→13名) | 持株会社制への移行 |

| 2007年度 | 社外取締役を1名選任 | |

| 2009年度 | 買収防衛策の廃止 | |

| 2015年度 | 女性社外取締役を1名選任(社外取締役2名体制へ) | 内部統制システムの改正 |

| 2017年度 | 取締役会の実行性評価を開始 | |

| 2018年度 | 取締役会での政策保有株式の保有是非検討の開始 | |

| 2019年度 | 指名委員会の設置 | |

| 2020年度 | 外部機関を活用した取締役会の実効性評価の実施 | 監査部門の設置 |

| 2021年度 | 社外取締役を1名選任(社外取締役3名体制へ) | |

| 2022年度 | 株主との対話状況などにおいて、取締役会における報告内容を拡充 | 譲渡制限付株式報酬の導入 サステナビリティ推進会議の設置 |